カロリミットはなぜ脂肪と糖に効く?成分の仕組みと効果的な飲み方を医師が解説

「いっぱい食べる君が好き♪」でおなじみのカロリミット。

脂肪と糖の吸収を抑えることを目的とした機能性表示食品で、ダイエットサプリとしてもよく知られています。

今回はその「カロリミット」について、効果や副作用、大人のカロリミットとの比較について徹底的に解説していきます。

YouTubeでも解説していますので、音声の方が頭に入って来やすい方は、ぜひ動画をチェックしてみてください。

Contents

カロリミットとは

カロリミットはFANCLから発売されているサプリメントで「脂肪と糖の吸収を抑える」効果があるとされている機能性表示食品です。

届出表示では以下のように記載されています。

本品には桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニンが含まれます。本品は、食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。本品は糖、脂肪が多い食事をとりがちな方に適しています。

機能性表示食品とは?

機能性表示食品とは国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出ることにより、機能性を表示することが認められた食品です。特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が効能の試験を行い確かめたものではありません。

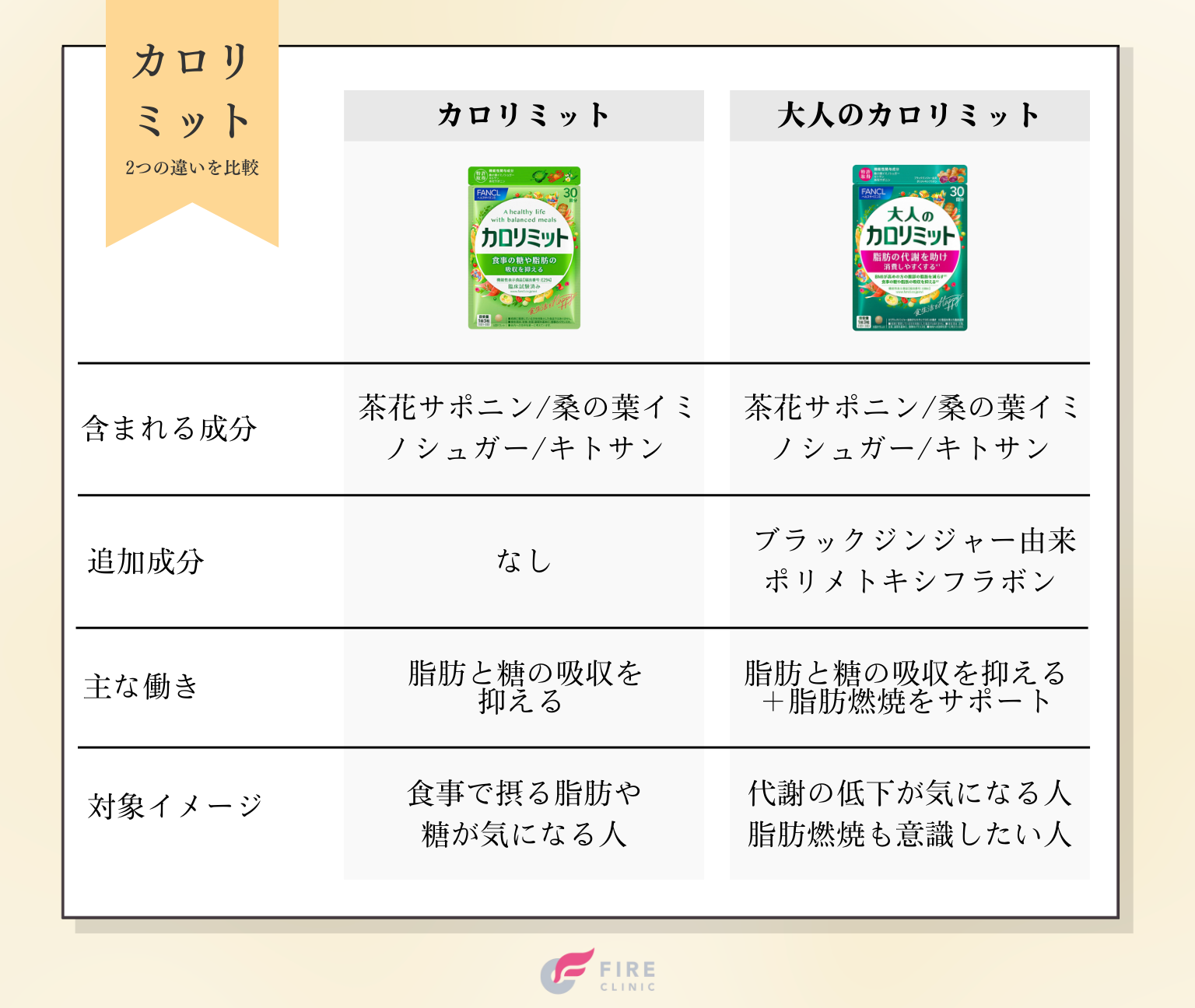

「カロリミット」と「大人のカロリミット」の違い

カロリミットシリーズに大人のカロリミットという商品があります。

こちらは普通のカロリミットとどう違うのでしょうか?

大人のカロリミットには、先ほど紹介したカロリミットの3種類の成分に加えて、ブラックジンジャー由来の「ポリメトキシフラボン」という成分が含まれています。

ポリメトキシフラボンは、サイクリック AMP(c AMP) ホスホジエステラーゼ阻害作用が確認されており、細胞内の cAMP 濃度を高めることでホルモン感受性リ パーゼを活性化させ、熱産生および脂肪酸化の促進作用による脂肪蓄積を抑制する可能性が示唆されています。

実際の研究結果でも、呼吸商の違いによる脂質代謝の上昇と腹部の総脂肪面積の減少を認めているようです。

つまり大人のカロリミットは、糖と脂質の吸収を抑えるのみならず、脂質代謝を上げて脂肪を燃焼しやすくしてくれるという違いがあるようです。

カロリミットが脂肪と糖の吸収を抑える仕組みを成分から解説

カロリミットに含まれる有効成分である茶花サポニン、桑の葉イミノシュガー、キトサンについてそれぞれ作用機序を解説します。

茶花サポニンの働き

茶花由来のサポニンは、膵リパーゼと呼ばれる消化酵素の働きを阻害する成分です。

膵リパーゼは食事で摂った脂肪を分解し、小腸で吸収されやすい形に変える役割を担っていますが、この働きが抑えられると脂肪は分解されにくくなります。

結果として腸管で吸収される脂肪の量が減り、食後の中性脂肪の急激な上昇を抑えられるのです。

さらに、胃から腸への移動をゆっくりにする「胃排出抑制作用」も報告されています。満腹感の持続につながるほか、たった一度の摂取でも食後の血糖値上昇をゆるやかにすることが確認されています。

桑の葉イミノシュガーの働き

桑の葉エキスに含まれるイミノシュガーは、糖質の分解に欠かせない酵素「α-グルコシダーゼ」の働きを抑えます。この酵素が十分に働かないと、糖は小腸で吸収されにくくなり、血糖値の急激な上昇が起こりにくくなります。

そのため、炭水化物や甘いものを食べたあとでも、血糖値の動きが穏やかになりやすいのが特徴です。糖質の吸収スピードにブレーキをかけることで、食後の体への負担を減らします。

キトサンの働き

キトサンは、以下の作用機序で悪玉(LDL)コレステロールや総コレステロールを低下させると考えられています。

(1)コレステロールの吸収抑制

(2)胆汁酸の再吸収抑制

(3)肝臓による血中からのコレステロール取り込み促進

キトサンは水溶液中でプラスの電荷を持つことから、消化管内においてマイナスの 電荷を持つ胆汁酸と結合する性質があります。

食事から摂取したコレステロールは、小腸において肝臓から分泌される胆汁酸とともにミセルを形成し、可溶化することで吸収されますが、キトサンは胆汁酸と結合し、ミセルの形成を阻害するため、コレステロールの吸収が抑制されると 考えられます。

また、食物繊維として 難消化性を持つため、結合した胆汁酸を体外に排泄し、再吸収を抑制すると考えられます。 キトサンのコレステロール吸収抑制作用によって肝臓のコレステロール量が減少した結果、肝臓による血中からのLDLコレステロールの取り込みが増加し、血中LDLコレステロールが低下すると考えられます。

コレステロールからの胆汁酸合成は、腸肝循環によって肝臓に戻る胆汁酸によってネガティブフィードバック制御を受けていると言われており、キトサンによる胆汁酸の再吸収抑制によって肝臓に戻る胆汁酸量が低下することで、胆汁酸の合成が促進されると考えられます。

このことによって、肝臓に血中から取り込まれたコレステロールが促進的に胆汁酸へ異化され、消化管に分泌され、排泄されると考えられます。

カロリミットの効果を研究データから検証

ここからはカロリミットに関する研究結果を検討します。

食後血糖値(以下、試験 1)と、食後血中中性脂肪値(以下、試験2)に関する二つの単回摂取試験が行われました。

いずれの試験でも、医師が試験参加に問題がないと判断した20歳以上65歳未満の健康な方を対象にし(試験 1=40 名;試験 2=50 名)、各試験の参加者を茶花エキス、桑の葉エキス、キトサンを含む食品を摂取する群(以下、被験食品群 )と、茶花エキス、桑の葉エキス、キトサンを含まない食品を摂取する群(以下、プラセボ群 )の2群に無作為に分けました。

試験1ではパックご飯を食べた後の血糖値を評価し、試験2では脂肪を添加したコーンスープを食べた後の血中中性脂肪値を評価しました。

試験1では、試験の所定スケジュールを完了した40名の食後血糖値を調べたところ、被験食品群の方がプラセボ群よりも食後血糖値の変化量のAUCが小さいことを確認しました(図 1)。

また、試験 2 では試験の所定スケジュールを完了した 48 名の食後血中中性脂肪値を調べたところ、被験食品群の方がプラセボ群よりも食後血中中性脂肪値の変化量のAUCが小さいことを確認しました(図 2)。

これらのことから、茶花エキス・桑の葉エキス・キトサン含有食品の摂取が食事の糖や脂肪の分解・吸収を抑制して、食後血糖値や食後血中中性脂肪値の上昇を抑えることが分かりました。

カロリミットの効果的な飲み方

カロリミットの正しい飲み方は、食前に1回3錠飲むこととされています。

カロリミットは糖質や脂質の分解酵素を阻害することがメインの働きであるため、飲むタイミングが食事とあまり間隔を空けない方が良いです。

そのため食直前、食中、食直後のいずれかのタイミングで飲む方が良いでしょう。

同じような作用をもつ薬剤(オルリスタットやα-グルコシダーゼ阻害薬など)も同様の飲み方をします。

カロリミットの副作用

カロリミットでも人によって副作用が出ることがあります。

嘔気・嘔吐、下痢、胃痛などの副作用が報告されています。

糖質の吸収が抑えられると、腸管内に糖質が多く残り、その糖質を腸内細菌が分解することでガスが発生しやすくなります。

また、脂質の吸収を抑えると便に脂質が多く含まれるようになり、その影響で便が柔らかくなる場合があります。

また、成分であるキトサンはカニを原材料としているため、カニアレルギーの方は注意が必要です。

まとめ

今回は有名な健康サプリであるカロリミットについて解説しました。

カロリミットは、脂肪と糖の吸収を穏やかにするため糖尿病予防という観点からは非常におすすめのサプリメントです。

しっかりと体重を落としていきたい方は、サプリメントに頼るより体重の落とす効果の認められた薬剤を使う方が確実にダイエットを行うことができます。

薬剤に抵抗があるという方でも、経験豊富な医師の元で使用すれば安全に使用することができます。

当院ではダイエット薬の処方を豊富に行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ファイヤークリニック

PROFILE

- FIRE CLINIC総院長

-

2017年 佐賀大学医学部 卒業

2017年 都立松沢病院 勤務

2019年 都立多摩総合医療センター 勤務

2020年 FIRE CLINIC新宿院 開院

2021年 渋谷院、銀座院開院

2023年 新宿、渋谷、銀座、名古屋の4院に展開しFIRE CLINIC総院長を務める。

2024年 公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター 再生医療研究室 特任研究員

最新の投稿

- 2025.10.02ダイエットTAクリニックの脂肪吸引の口コミまとめ!顔痩せはできる?

- 2025.09.10ダイエット品川美容外科の医療ダイエットの口コミまとめ!効果の真相は?

- 2025.09.02ダイエット梅田で脂肪溶解注射が安い&上手いおすすめクリニック10選!

- 2025.08.27ダイエット池袋で脂肪溶解注射が安い&上手いおすすめクリニック10選!