きつい運動したくない人必見!ダイエットに必要な脂肪燃焼の仕組みとは

こんにちは、FIRE院長です!

ダイエットのために運動をしようとした経験のある方も多いと思います。

でも闇雲に腹筋やYouTubeにある足痩せ動画などをやってみて、きついし楽しくないのに効果は今ひとつでなかなか続かない人が多いのではないでしょうか?

今回は脂肪を燃焼させるために最も効率の良い運動の仕方を、エビデンスに基づいてご紹介いたします。

Contents

脂肪燃焼とは【脂肪を酸化させてエネルギーに換えること】

脂肪を燃焼させるとはすなわちどういうことなのかというと、脂肪酸化のことを指します。

脂肪酸化とは体に蓄えられている脂肪を酸化させることにより生体活動に必要なエネルギーに変換することです。

つまり脂肪を燃焼させるとは脂肪をエネルギーに変えて消費することで体脂肪を減らすことになります。

そのためこの脂肪酸化を最大化させる運動が最も効率よく脂肪を燃焼させる運動ということになります。

運動による脂肪燃焼効率を最大化させるための方法

運動の習慣化【1年継続で脂肪代謝1.26倍に】

Scharhag-Rosenbergerらによると、日頃運動をしていない被験者を対象として、日々の運動習慣によって脂肪代謝が上昇するかどうかを検証した結果、最大脂肪酸化率(MFO)は、12ヶ月のトレーニングで増加しました。(トレーニング前 0.26± 0.10、トレーニング後 0.33± 0.12 g/min)

Scharhag-Rosenberger, F., Meyer, T., Walitzek, S., & Kindermann, W. (2010). Effects of one year aerobic endurance training on resting metabolic rate and exercise fat oxidation in previously untrained men and women. International journal of sports medicine, 31(07), 498-504.

つまり、運動を1年間続けることによって脂肪代謝の最大値が1.26倍に増加するということがわかりました。

継続は力なりということですね。

また別の研究では、運動習慣のある被験者は運動していない被験者と比較して、同じ時間枠で筋肉の糖質の取り込みの減少が見られました。

これは、運動習慣のある被験者が、長時間の運動中に脂肪酸代謝を維持し、高強度の運動での糖質の使用を回避できたことを示唆しています。運動の強度が上がると体は脂肪からエネルギーを得るのではなく糖質からエネルギーを得るようになりますが、運動習慣のある人は運動の強度を上げても脂質からエネルギーを得る能力が高いということを表しています。

適切な運動強度【VO2maxの45~60%程度がベスト】

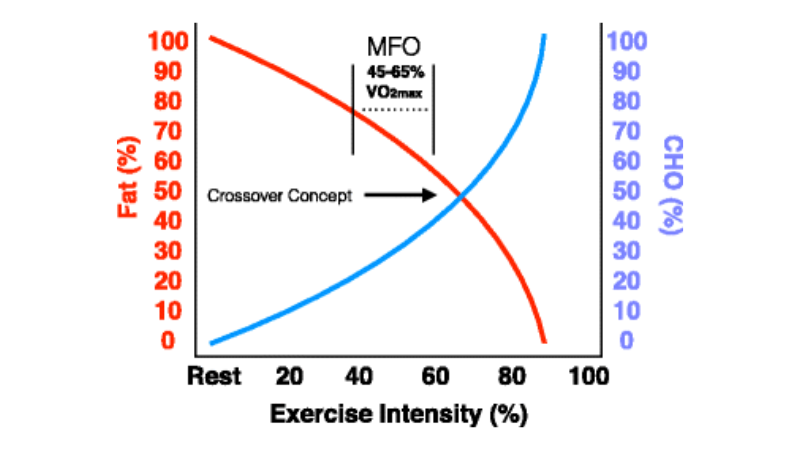

脂肪酸代謝を最大化させる運動強度は「VO2max*の45〜65%程度の運動」であることがわかっています。

- VO2max(最大酸素摂取量)

- 人が体内に取り込むことができる酸素量の最大値。ここでいう体内とは肺に吸い込んだ酸素の量ではなく、肺から血液や筋肉、内臓という意味。

これはどれくらいのきつさの運動に相当するかというと、かなり遅めのランニングに相当します。息切れをするかしないか程度の運動で良いです。

運動強度が 65% VO2max未満の場合では、体はエネルギーを主に脂肪酸化によって得ています。運動強度が65% VO2maxを超えると脂肪酸化が低下し始め、糖質からエネルギーを得るようになっていきます。

きつい運動は脂肪よりも糖質を消費してしまうので効率が悪くなってしまいます。

運動直前の糖質摂取【脂肪燃焼を低下させるためNG】

筋トレを行うときはエネルギー不足を避けるために、運動直前に糖分を摂取することが推奨されているかもしれません。

ただし、脂肪燃焼効率を最大化させるには直前の糖質摂取は控えた方が良いです。

運動開始前に炭水化物を摂取した場合、最大脂肪酸化率は 0.46±0.06 から 0.33±0.06 g/minと脂肪の酸化の最大速度が28%減少しました。

Achten, J., & Jeukendrup, A. E. (2003). The effect of pre-exercise carbohydrate feedings on the intensity that elicits maximal fat oxidation. Journal of Sports Science, 21(12), 1017-1025.

しかしエネルギー摂取せずに運動を行うと筋肉も破壊されてしまうため、それを防ぐために運動前にBCAA(分岐鎖アミノ酸)を摂取することをおすすめします。

適切な運動時間【90分以上120分未満】

運動の開始においては筋肉は内因性の燃料源 (IMTG(筋肉に蓄えられているトリグリセリド)とグリコーゲン) に大きく依存していますが、運動時間が 90 分を超えると IMTG 濃度の低下が起こることが示されています。

Watt M, Heigenhauser G, Dyck D, Spriet LL. Intramuscular triacylglycerol,glycogen, and acetyl group metabolism during 4 h of moderate exercise inman. J Physiol. 2002;541(3):969–7

トレーニングを受けていない被験者がで3時間の運動を行ったとき、運動の2時間目から3時間目で血清グルコース濃度が66%増加しました。

Turcotte L, Richeter E, Kiens B. Increased plasma FFA uptake and oxidationduring prolonged exericse in trained vs. untrained humans. Am J PhysiolEndocrinol Metab. 1992;25:791–9.

つまり90分以上で筋肉内の脂質が減少しはじめ、120分を超えるとエネルギーを糖質から得ようとするため90分以上、120分未満の運動が最も効率よく脂肪を燃やすことができると考えられます。

Q:筋トレでエネルギー代謝は上がるか

A:上がるが、筋肉量増加によるエネルギー代謝アップはごくわずかで効率悪い

筋トレをして筋肉を増やすことで代謝が上がると考えている方は多いと思います。では筋トレをすることでどれくらい代謝が上がるのでしょうか?

筋肉の1kgあたりのエネルギー消費量は13kcalです。

ちなみに肝臓や脳は1kgあたりのエネルギー消費量としてそれぞれ201kcal、239kcalと桁違いのエネルギーを消費しています。

つまり筋トレで筋肉を増やして代謝をあげることはとても非効率なことがわかります。

実際に筋トレのみ、持久運動のみ、筋トレ+持久運動を比較した研究では筋トレ+持久運動が最も脂肪を減らすことができたという結果が得られています。

Wilson, J. M., Marin, P. J., Rhea, M. R., Wilson, S. M., Loenneke, J. P., & Anderson, J. C. (2012). Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. The Journal of Strength & Conditioning Research, 26(8), 2293-2307.

脂肪の燃焼における筋トレの役割は、筋肉の増加により代謝が上げるためではなく、筋肉を刺激することによって脂肪の輸送タンパク(CD36)が増えるから代謝が上がるのではないかと考えられています。

まとめ

脂肪燃焼のために、もっとも効率の良い運動方法は以下の通りです。

- 継続できる強度で

- 運動前に糖質を摂取せずに

- 筋トレと早歩き、もしくは遅めのランニングを

- 90~120分行う

運動を習慣化させることは大変ですが、効率の良い方法と分かれば頑張れそうですよね。

ダイエットを続けるコツ]

有酸素運動をする時、まずは歩く距離を少しずつ増やしていく。

毎日コツコツと増やしていきましょう。

そうすると運動が日常化して痩せやすくなります。 pic.twitter.com/9JyRBReGxu

— 【超肉体改革】ダイエットプロジェクト (@BSCPfnVidw45nDI) January 3, 2023

わたしたちファイヤークリニックは、ダイエットに関するさまざまなアドバイスを行っております。

ダイエットや痩身施術について悩みがあれば気軽にご相談ください!

ファイヤークリニック

PROFILE

- FIRE CLINIC総院長

-

2017年 佐賀大学医学部 卒業

2017年 都立松沢病院 勤務

2019年 都立多摩総合医療センター 勤務

2020年 FIRE CLINIC新宿院 開院

2021年 渋谷院、銀座院開院

2023年 新宿、渋谷、銀座、名古屋の4院に展開しFIRE CLINIC総院長を務める。

2024年 公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター 再生医療研究室 特任研究員

最新の投稿

- 2025.06.03ダイエット宮崎の安い医療痩身ダイエットクリニックおすすめ10選!口コミ・効果を比較!

- 2025.06.02ダイエット【7月最新】ディオクリニック8つのキャンペーンを徹底解説!12ヶ月無料は本当?

- 2025.05.29ダイエット横浜で脂肪溶解注射が安い&上手いおすすめクリニック10選!

- 2025.05.25ダイエット品川美容外科の脂肪冷却(クースルカルプティング)の口コミ総まとめ!